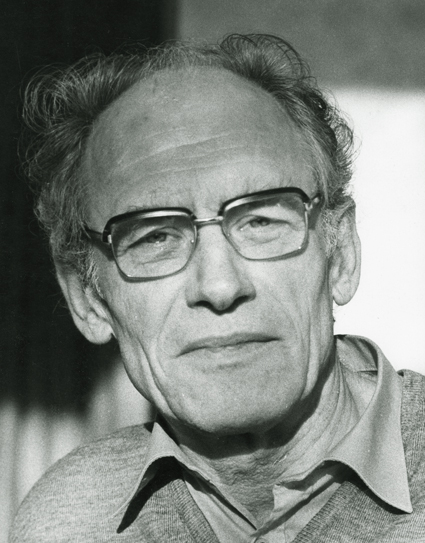

Božidar Kantušer nait le 5 décembre 1921, à Pavlovski (Slovénie). C’est le fils de Blaž Kantušer et de Katarina, née Hoevar, tous deux employés.

Il apprend le violon (et l’alto) de 1932 à 1940 à l’École de musique de Celje avec Ivan Karlo Sancin. Durant la seconde moitié des années 1930, il va au lycée de Celje.

En 1941, il doit fuir l’occupant nazi. Il quitte sa famille et se rend à Ljubljana pour y terminer le lycée. Là, il rencontre le professeur de composition Sreko Koporc dont il suit l’enseignement. Agitateur, les fascistes l’arrêtent, en 1942, et le déportent dans un camp de concentration pour slaves, en Italie.

À son retour, en 1943, il manque de succomber au paratyphus. En 1944, il rejoint les partisans de la résistance organisée par Tito. Après la Libération, il s’installe de nouveau à Ljubljana pour y poursuivre ses études chez Koporc. Sa première œuvre date de 1946, une fugue à deux sujets.

Etudiant de 1945 à 1950, il côtoie le peintre Karel Zelenko. En 1950, il se rend à Paris. Là, il vit à Montparnasse et occupe divers petits emplois. Il rencontre le milieu artistique, se liant notamment d’amitié avec les peintres Pranas Gailius, Raphael Kherumian, Veno Pilon et Emil Wachter.

En 1952 et 1953, il suit les classes d’Olivier Messiaen ainsi que celles de Tony Aubin et de Jean Rivier au Conservatoire de Paris. Il assiste, par ailleurs, au cours d’esthétique d’Étienne Souriau à la Sorbonne. En 1953, avec Luc Ferrari, Pierre Migaux et Yves Ramette il forme le Groupe 843.

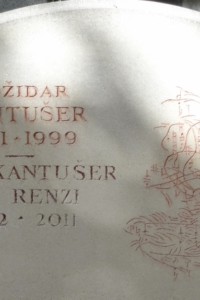

La même année, il signe son premier quatuor à cordes et rencontre la peintre américaine Grace Renzi qui deviendra sa femme. Le couple s’installe rue de la Fontaine-au-Roi, à Paris. En 1954, Kantušer signe sa première symphonie, la Symphonie de chambre. En 1955 naît un fils, Borut, et il crée le Quatuor n°1. Faute de pouvoir faire renouveler son passeport yougoslave, Kantušer reçoit le titre d’émigré.

En 1957, la famille déménage à Bordeaux. Grace Renzi y a obtenu un poste d’enseignante dans une école de l’armée américaine. Suivant cet emploi, les Kantušer déménagent à Fontainebleau en 1959, année de la signature du deuxième quatuor à cordes.

Il produit alors de nombreuses pages symphoniques : le drame symphonique Sire Halewyn (1960), la Symphonie n° 2 (1965), l’Ouverture de concert... En 1965, Roger Bourdin crée le concerto pour flûte que retransmet l’ORTF. L’American Center crée le ballet Deux Images.

Le quatuor à cordes n° 3 est créé, ainsi que la Symphonie n°2 et le drame symphonique Sire Halewyn. L’ORTF enregistre Trois Mélodies pour baryton et piano. A l’été 1966, la famille entreprend un voyage en bus à travers les USA. C’est là qu’il obtient la nationalité américaine. Puis une de ses pièces (Évocations pour cor et piano) est créée et enregistrée en Slovénie.

En 1966, les Éditions Musicales Transatlantiques (EMT) éditent la Symphonie n° 2. En 1968, Kantušer est l’un des membres fondateurs de la BIMC puis son directeur. Il gardera cette fonction pendant trente ans.

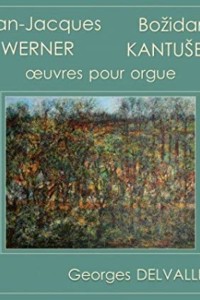

En 1970, Jean-Jacques Werner crée à Nice l’Ouverture de concert, et le Trio Musica Rara créee Largo à Trieste. En 1971, les Kantušer quittent Fontainebleau pour Paris.

Les Éditions Françaises de Musique (EFM) éditent le concerto pour violoncelle, et en 1973, il signe la Symphonie n° 3. Puis Georges Delvallée crée Prélude et Fugue pour orgue.

En 1976, il écrit Lettres à ma femme (pour piano). Les Éditions de l’association des compositeurs slovènes (EDSS) éditent, en 1977, Deux images. Il signe, ensuite, Coexistence (no 1) qui est créé à Opatija.

En 1978, il organise un concert de musique de chambre à la Cité des Arts pour le cycle de concerts intitulé « Compositeurs de notre temps ». Puis, la Suite pour percussions est donnée à Radenci, au Festival de musique de chambre du 20ème siècle.

En 1980, Anton Nanut enregistre la symphonie n°3 pour RTV puis le quatuor de Zagreb crée le quatuor à cordes n°4. En 1981, il signe la symphonie n°4.

Le couple fait ensuite plusieurs séjours à Venise et en 1983, Georges Delvallée y crée Esquisse, pour orgue, à Sant’Agnese. En 1985 et 1986, l’opéra de Maribor donne le ballet Flamska Legenda (Légende flamande). En 1985, il écrit Eppur si mouve, pour orchestre à cordes, qui sera créé en 1986 au Cankarjev dom à Ljubljana.

À partir de 1986, il s’attache à la numérisation des fichiers de la BIMC. En 1987, Anton Nanut enregistre la symphonie n°4 à Ljubljana. En 1988, Kantušer signe le dernier de ses sept quatuors à cordes.

À la fin de la décennie, le couple fait un voyage dans toute la Yougoslavie. Puis il fait plusieurs séjours aux États-Unis, dont deux à New York. Ils y organisent la diffusion des catalogues de la BIMC.

Il continue à organiser des concerts à la Cité des Arts. En 1992, il signe une version symphonique d’Épaves que RTV enregistrera en 1993. Sarajevo, signé en 1993, est créé en 1995 à Vienne (Autriche). Le concerto pour alto, contrebasse et orchestre date de 1994 et RTV l’enregistre en 1996.

À l’occasion d’un concert en son honneur, pour le Festival de musique contemporaine d’Oxford, le couple entreprend un dernier voyage, en 1997.

Il meurt le 9 mai 1999, à Paris, à la suite d’un infarctus cérébral, à l’âge de 77 ans. Il repose avec sa femme, la peintre américaine, Grace Kantušer, née Renzi (1922-2011). Grace Renzi initie la succession de la BIMC. Celle ci est maintenant à la Médiathèque Hector Berlioz, au Conservatoire de Paris.

Hommages : La BIMC porte désormais son nom.

Sources : Wikipedia. Date de création : 2108-08-31.