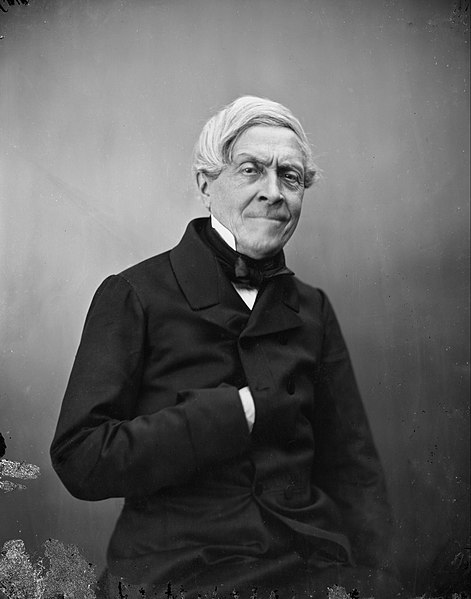

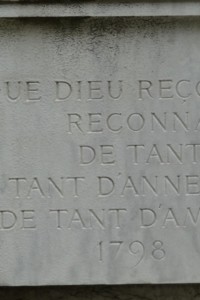

Né en 1798 à Paris, fils d’un imprimeur pauvre, Jules Michelet connait la misère dans son enfance. Mais il parvient à faire de brillantes études au lycée Charlemagne. Docteur en histoire en 1819, puis agrégé en 1821, il devient professeur au collège Sainte-Barbe.

Jules épouse Pauline Rousseau (1792-1839), fille du ténor Jean Joseph Rousseau, de sept ans son ainée. Ils auront deux enfants, Adèle (1824-1855) et Charles (1829-1862).

Jules Michelet devient chargé de cours d’histoire ancienne à l’Ecole Normale Supérieure, en 1827. Catholique et royaliste, Charles X le charge de l’éducation de la fille de la duchesse de Berry. Pourtant, les idées libérales de la révolution de 1830 le gagnent.

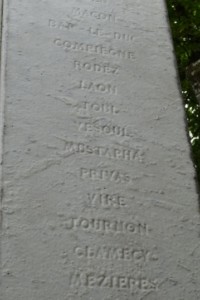

Elu en 1838, à l’Académie des Sciences Morales et Politiques, il reçoit la même année une chaire au Collège de France. Il la transforme en tribune politique. A une jeunesse enthousiaste, il répand les idées démocratiques et anticléricales.

Il poursuit parallèlement ses travaux historiques. En effet, il désire embrasser l’ensemble des événements, personnages, symboles, fondements géographiques et races en un creuset unique. C’est là la force et la faiblesse de son œuvre : une histoire pleine de vie, lyrique et pittoresque. Mais ses émotions personnelles submergent néanmoins parfois les faits.

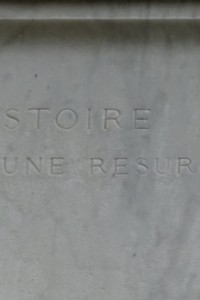

Passé à l’opposition ouverte dans les dernières années de la monarchie de Juillet, il accueille avec enthousiasme la révolution de 1848. Mais il est suspendu en 1849, destitué en 1851, et, ayant refusé de prêter serment à Napoléon III, déchargé de son poste aux Archives Nationales. Dans sa retraite, Michelet se considère désormais comme un éducateur social chargé d’élever spirituellement le peuple. C’est dans cet esprit qu’il rédige, de 1847 à 1853, son œuvre la plus connue, l’Histoire de la Révolution française.

Profondément germanophile, comme la plupart des romantiques, la guerre franco-prussienne de 1870 le bouleverse profondément. Il meurt à Hyères (Var), en 1874. Michelet, anticlérical, souhaite pouvoir être incinéré puis enterré sans cérémonie religieuse. Il crée, avec 300 intellectuels, la « société pour la propagation de la crémation.

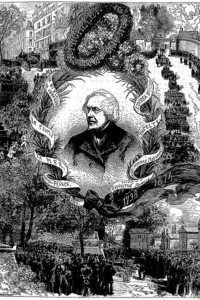

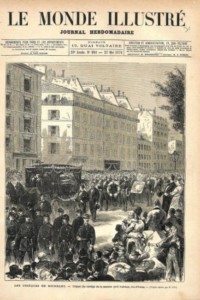

Mais à sa mort, à la demande de sa veuve, on l’inhume, le 18 mai 1876, avec des funérailles officielles et publiques organisées par Gabriel Monod et la police estime que 10 000 personnes suivent le cortège funéraire depuis l’appartement de Michelet, rue d’Assas jusqu’au Père-Lachaise. Il repose avec sa seconde femme, la femme de lettres Adèle Athénaïs née Mialaret (1826-1899).

Sources : Bertrand (Régis), Groud (Guénola) Patrimoine funéraire français, Cimetières et tombeaux, Editions du patrimoine, CNM, 2016, page 180 ; Wikipedia. Date de création : 2005-09-15.