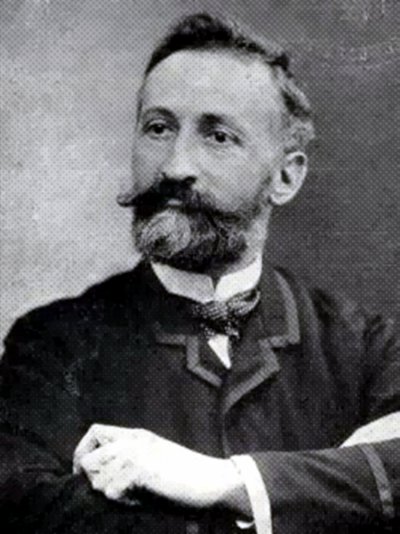

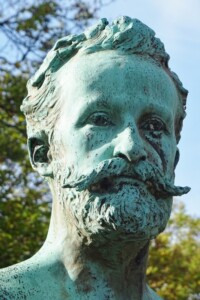

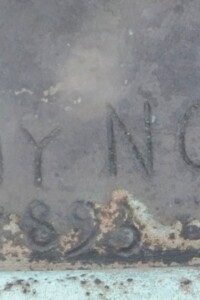

Emile Eudes voit le jour à Roncey (Manche), le 12 septembre 1843. Il fait ses études à Saint-Lô, puis gagne la capitale où il devient étudiant en pharmacie. Il fréquente les milieux révolutionnaires.

Le 14 août 1870, il participe, avec Brideau, à la vaine attaque blanquiste contre la caserne des pompiers de La Villette, afin de trouver des armes. Ceci lui vaut d’être condamné à mort une première fois, malgré la défense de Gambetta. On l’enferme à la prison Sainte-Pélagie. Durant l’instruction de son procès, sa femme, Victorine Eudes refuse de dénoncer Auguste Blanqui, cerveau de l’attaque. La défaite de Sedan le sauve, in extremis.

Durant le siège de Paris par les Allemands (septembre 1870-mars 1871), il devient membre du Comité central républicain des Vingt arrondissements. C’est aussi un capitaine du 138e bataillon de la Garde nationale, mais on le destitue pour avoir participé à l’insurrection populaire du 31 octobre.

Le 18 mars 1871, à la tête du bataillon de Belleville, il s’empare de l’hôtel de ville. Le 24 mars, le Comité Central de la Garde Nationale le nomme délégué à la guerre. Le 26 mars, on l’élit membre du comité central de la Commune dans le 11ème arrondissement. C’est sur sa proposition que l’Assemblée prend le nom de la Commune (18 mars-27 mai 1871).

Puis il mène, assisté par Ranvrier et Avrial, l’une des trois tentatives de sorties menées le 3 avril 1871, par la Commune de Paris pour s’emparer de Versailles. Il conduit une colonne de 10 000 hommes et de 8 canons mais cette tentative se solde par une défaite.

Promu général, durant la « semaine sanglante » (21-28 mai 1871), il se bat vaillamment sur les barricades de la rue de Rennes, au carrefour de la Croix Rouge, avant de se replier à la mairie du 11ème arrondissement. Le 28 mai, la résistance cesse mais la répression continue.

Il échappe de justesse à la répression versaillaise et parvient à s’enfuir en Suisse avec femme et enfants. Condamné à mort par contumace, il se réfugie ensuite à Londres où il se lie d’amitié avec Karl Marx. Pour vivre, il gagne Édimbourg et devient, sous le nom de Robert, professeur de français à l’école royale navale de Yarmouth, institution réservée à l’élite de la jeunesse aristocratique britannique.

Après l’amnistie du 3 mars 1879, il rentre à Paris où il s’empresse de reprendre ses activités révolutionnaires. Il fonde alors l’association « Ni Dieu, ni maître » et devient vice-président de la « Ligue pour l’abolition de l’armée permanente ». Grâce à la générosité d’Henri Rochefort, il devient rédacteur en chef de L’Homme libre et poursuit son combat révolutionnaire jusqu’à son dernier souffle.

Il meurt, le 5 août 1888, d’une crise cardiaque en prononçant un discours enflammé devant des terrassiers en grève. Ses obsèques sont suivies par une foule immense et Louise Michel et bien d’autres lui rendent le dernier hommage

Sources : Wikipedia. Date de création : 2007-02-06.