Louis (Félix Thomas) Maurin voit le jour à Cherbourg (Manche), le 5 janvier 1869. C’est le fils de Jean François Edouard Maurin, contre-amiral (1818-1911) et de son épouse Louise Marine Laure Gatier (1830-x).

Diplômé de l’École polytechnique, il s’engage dans l’armée où il fait carrière dans l’artillerie.

Il épouse, le 9 novembre 1901, Anne Bigault (1878-1972). Ils auront six enfants : (Jean François) Edouard (1903-1961), futur général de brigade, Jacqueline (1906-2009), Antoinette (1910-2014), Philippe (1913-2008), futur général de l’armée de l’air, Marie Thérèse (ca 1915-x), et François (1913-2018), futur général de l’armée de l’air.

Il s’implique dans la motorisation pendant près de vingt ans. Il devient commandant en second de l’état-major de l’armée française en 1920. Puis il est inspecteur général de l’artillerie de 1922 à 1934. À partir de 1927, il est également inspecteur général de la motorisation de l’armée.

En octobre 1927, avec deux autres officiers, ils préconisent que la ligne Maginot prévue comprenne une double ligne de mitrailleuses. Mais on rejette cette proposition en faveur du projet de fort de palmiers, soutenu par Philippe Pétain. Il représente la France en Pologne lors du dixième anniversaire de l’indépendance polonaise. Il offre alors un sabre consulaire au chef d’État, Józef Piłsudski.

Puis il devient ministre de la guerre de novembre 1934 à juin 1935. Il déclare, lors d’un débat en mars 1934, qu’en cas de guerre, la France ne passerait pas à l’offensive après avoir dépensé des milliards en fortifications. Il serait insensé de risquer une avancée devant cette barrière.

Puis il est membre du Conseil supérieur de la guerre. En janvier 1936, il est, à nouveau, ministre de la guerre. Lorsqu’on ratifie le traité d’assistance mutuelle franco-soviétique est ratifié, en février 1936, il déclare au Conseil des ministres que l’alliance n’aurait aucune valeur militaire pour la France.

Avec la menace croissante d’une réoccupation allemande de la Rhénanie démilitarisée, le 17 février 1936, il écrit :

« Il pourrait être contraire aux intérêts français d’utiliser notre droit d’occuper la zone démilitarisée… Nous risquions en fait d’être considérés comme l’agresseur et de nous retrouver ainsi seuls face à l’Allemagne. Une telle opération ne pourrait être envisagée sans le soutien total du gouvernement britannique. »

Après la remilitarisation de la Rhénanie par les forces allemandes le 7 mars 1936, il déclare qu’une démonstration de force partielle et temporaire serait inefficace. Il appelle à la mobilisation générale des forces françaises et déclare que le gouvernement devrait envisager de déclarer la guerre, si possible avec le soutien britannique.

Il note que si le gouvernement levait un million d’hommes mais qu’Hitler refusait de reculer, le gouvernement serait ridiculisé s’il se contentait de démobiliser les hommes. Selon Flandin, « cette demande a suscité de vives protestations de la part du cabinet. Une mobilisation générale six semaines avant les élections était insensée. » Le gouvernement décide donc de ne rien faire.

En 1936, il soutient le général Gamelin et déclare au Cabinet qu’il est inconcevable que la France puisse inverser la remilitarisation allemande sans une mobilisation totale. Méprisant le général Charles de Gaulle, en 1937, il le relègue au commandement du 507ème régiment de chars. Il lui dit :

« Tu nous as déjà causé assez de problèmes avec le char sur le papier. Voyons maintenant ce que tu peux faire de la réalité !… Adieu, de Gaulle ! Où que je sois, il n’y aura pas de place pour toi. »

En mars 1938, il écrit que l’armée est un « instrument merveilleux, parfaitement discipliné ». Cependant, pendant la crise de l’été 1938, alors qu’Adolf Hitler menace de déclarer la guerre à la Tchécoslovaquie, il déclare à Pierre Flandin que l’armée française n’est organisée que pour la défense et ne peut entreprendre une intervention militaire, même très limitée.

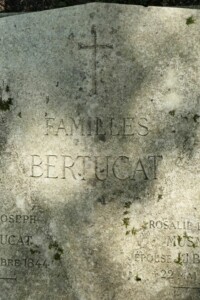

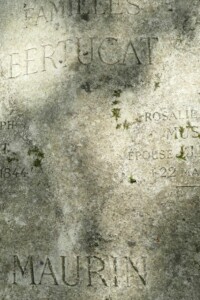

Il décède à Paris, le 6 juin 1956. Il repose à côté de ses fils, le général de brigade Edouard Maurin (1903-1961), les généraux d‘armée aérienne Philippe Maurin (1913-2008) et François Maurin (1918-2018).

Distinctions : grand-croix (1933) de la Légion d’honneur.

Sources : Base Léonore (Légion d‘honneur) ; Geneanet ; Wikipedia. Date de création : 2025-08-11.